Эвакуация и продолжение работы института (1941–1942)

К началу Великой Отечественной войны вуз уже был реорганизован в Московский технологический институт пищевой промышленности (МТИПП): в 1941 г. объединены Московский инженерно-технологический институт хлебопечения и Московский институт инженеров мукомольной промышленности и элеваторного хозяйства. В первые дни войны многие студенты и преподаватели добровольно ушли на фронт. Так, студент механического факультета Владимир Миловидов успел окончить лишь две сессии, прежде чем летом 1941 года отправился на передовую. В сентябре 1943 года он был тяжело ранен под Севском и умер в госпитале двадцатилетним. Его имя сегодня носит улица в городе Севске.

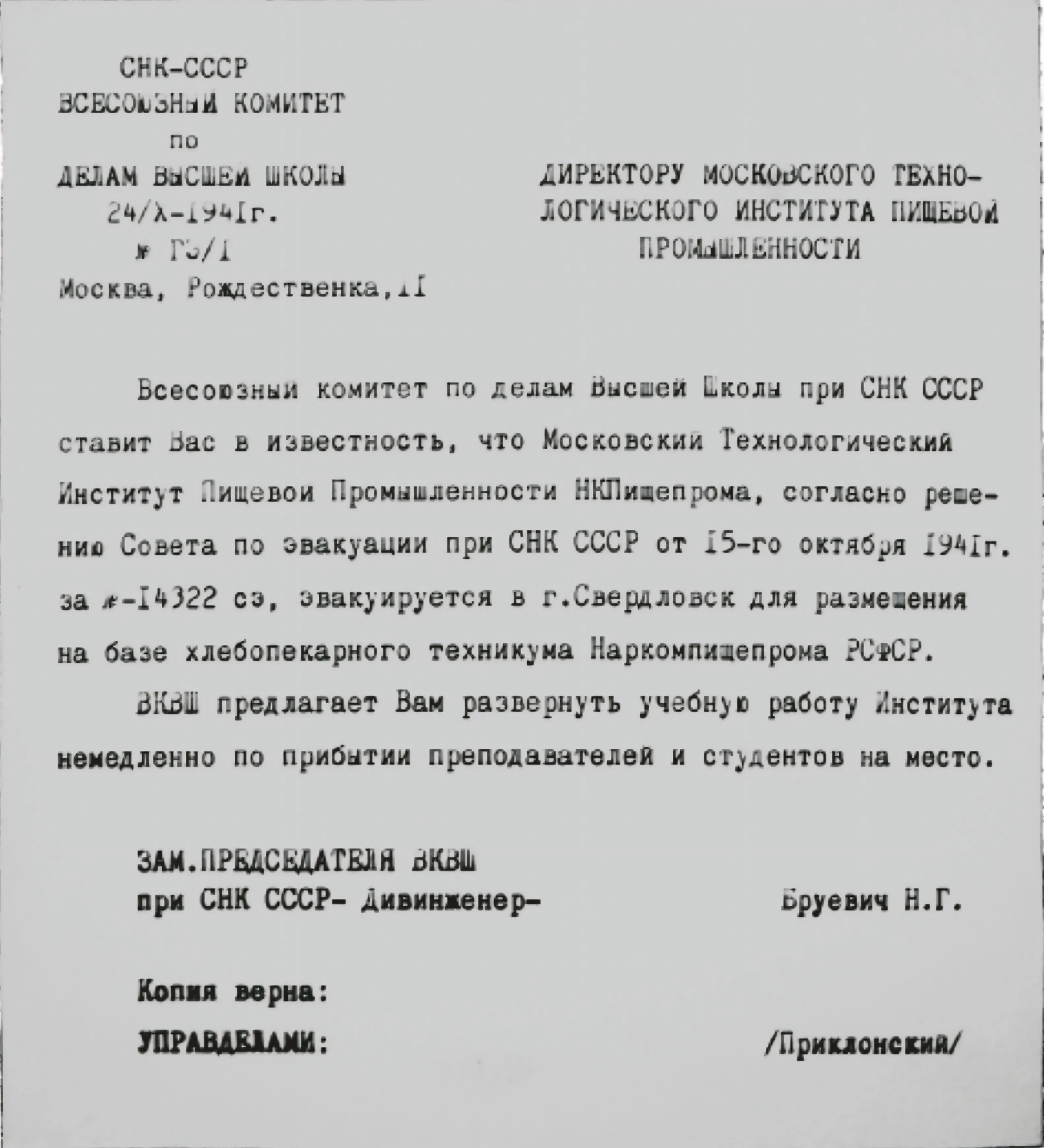

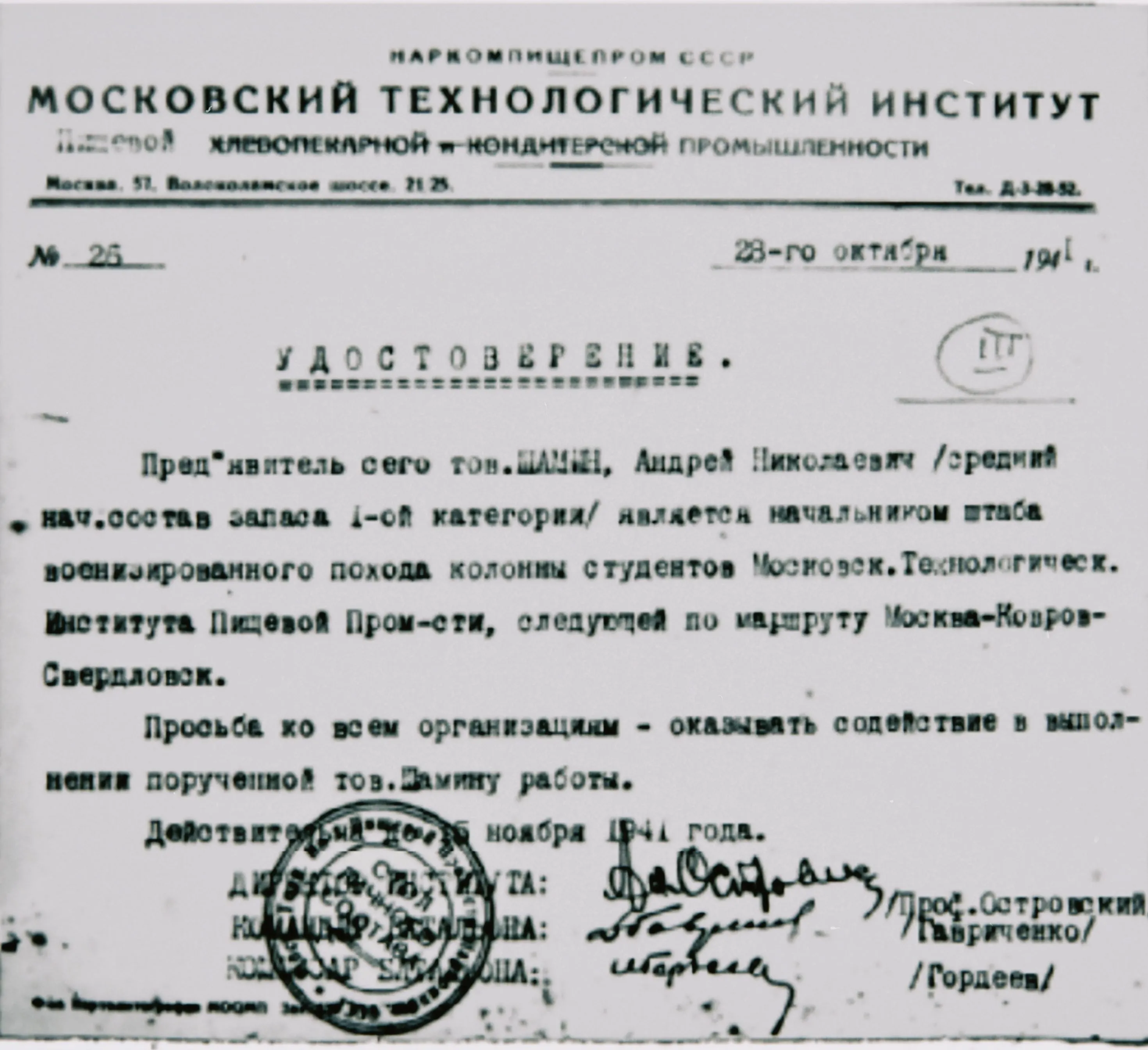

Институту предстояло продолжать работу в тылу. В октябре 1941 года МТИПП вместе с оборудованием был эвакуирован сначала в Свердловск, а затем в город Ишим (Тюменская область). Занятия проходили на площадках местных предприятий, в том числе на территории спиртово-водочного завода. На время эвакуации здание института в Москве переоборудовали под военный госпиталь. Сам процесс эвакуации был тяжелым испытанием: начальником студенческой колонны назначили доцента Д. Гавриченкова. В его воспоминаниях сохранились подробности: военизированная колонна из 194 человек сначала должна была идти пешим маршем до Коврова, но уже первые километры показали, что физически это непосильно. Тогда студентов посадили на открытые платформы попутных поездов, где они ехали под дождем и снегом, ночевали прямо в вагонах. В Ишиме студентов разместили по частным квартирам и оформили хлебные карточки по 500 граммов. Эти страницы истории сохранили не только даты и маршруты, но и живую память о выносливости и сплоченности коллектива.

Уже в начале 1942 года, после стабилизации обстановки под Москвой, институт вернулся на прежний адрес (Волоколамское шоссе, д.11) и возобновил учебные занятия. Благодаря усилиям руководства (ректора Ф.Г. Шумаева до 1941 г. и сменившего его Н.В. Подгорного в 1942 г.) вуз смог сохранить материальную базу и ключевые кадры, что позволило без промедления продолжить подготовку инженеров для фронта и промышленности.

Научные решения для фронта и тыла

К началу войны отечественная пищевая промышленность понесла огромный урон: было разрушено более половины предприятий — хлебопекарных, сахарных, консервных, спиртовых заводов. Мукомольная и крупяная отрасли потеряли около половины довоенных мощностей. В этих условиях перед институтом стояла задача обеспечить страну технологиями и кадрами, способными восстановить продовольственное производство. В годы войны институт превратился в важную часть «тылового фронта», внося значительный вклад в продовольственное обеспечение страны. Преподаватели и ученые МТИПП самоотверженно искали решения, способные помочь выжить в условиях острого дефицита сырья. Одним из ярких примеров инженерного подвига стал проект передвижной хлебопекарной печи, разработанный в 1942 году доцентом Ильей Ивановичем Маклюковым. Компактная конвейерная печь производила до 15 тонн хлеба в сутки и применялась в полевых условиях, следуя за действующей армией. Образец этой уникальной установки сохранился на кафедре зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий. По заданию правительства в годы войны Московский технологический институт пищевой промышленности обеспечивал производство хлеба для населения в условиях острого дефицита сырья. Специалисты института разработали рецептуру так называемого «рабочего хлеба», который специальными приказами и инструкциями доводился до предприятий общественного питания. При недостатке муки широко использовались добавки — картофель, отруби и иные компоненты, позволявшие сохранить питательную ценность продукта.

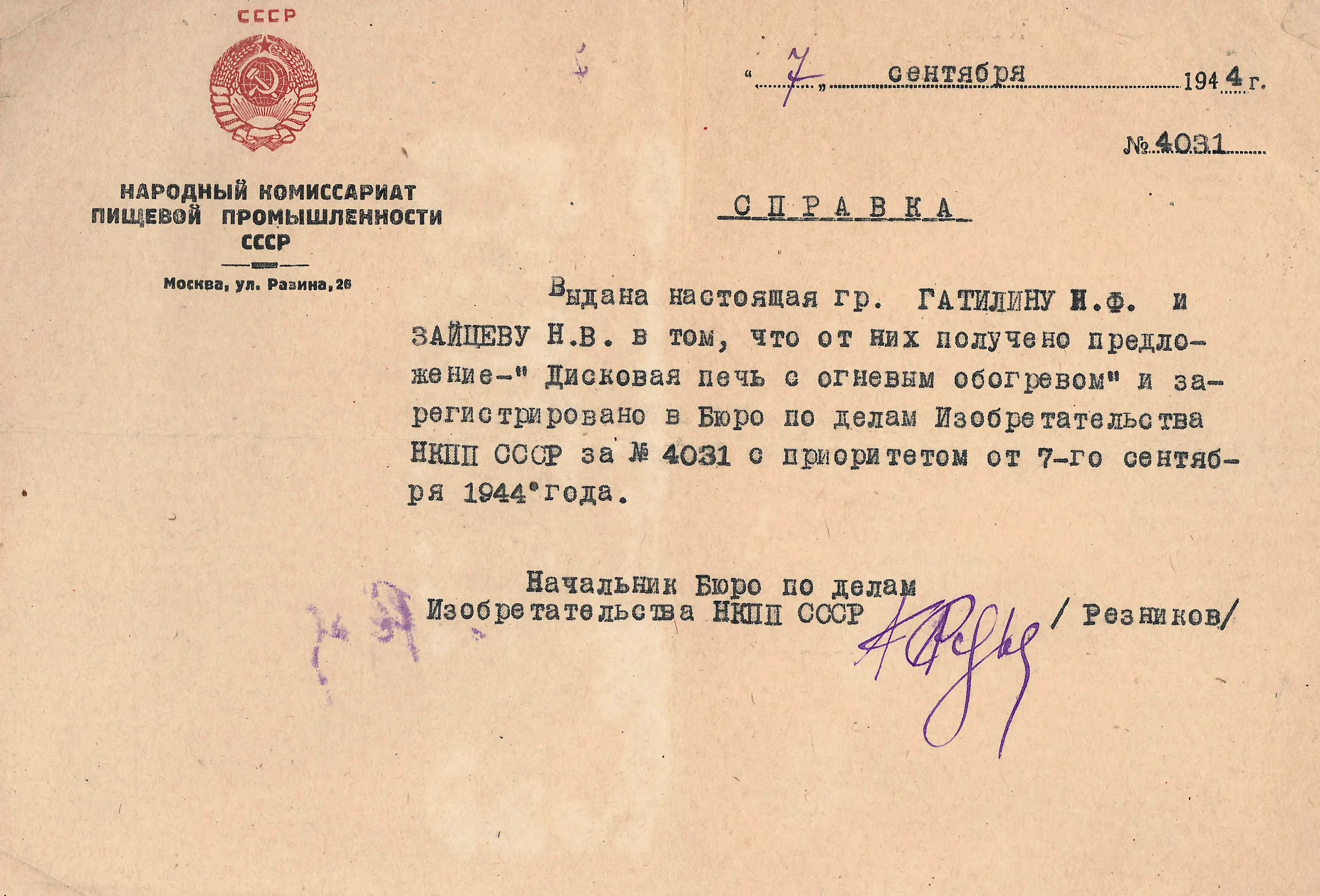

Несмотря на колоссальные трудности, в 1941–1945 годах страна продолжала обеспечивать армию и тружеников тыла хлебом, решая задачи, нередко связанные с отсутствием сырья и разрушением производственных мощностей. Так, Лев Янович Ауэрман первым применил физико-химические подходы к переработке продовольственного сырья в военное время. Профессора Н.Ф. Гатилин, А.И. Островский и П.М. Силин по заданию Государственного комитета обороны создавали технологии длительного хранения и консервирования продуктов. Эти решения помогали снабжать армию продовольствием на фронте.

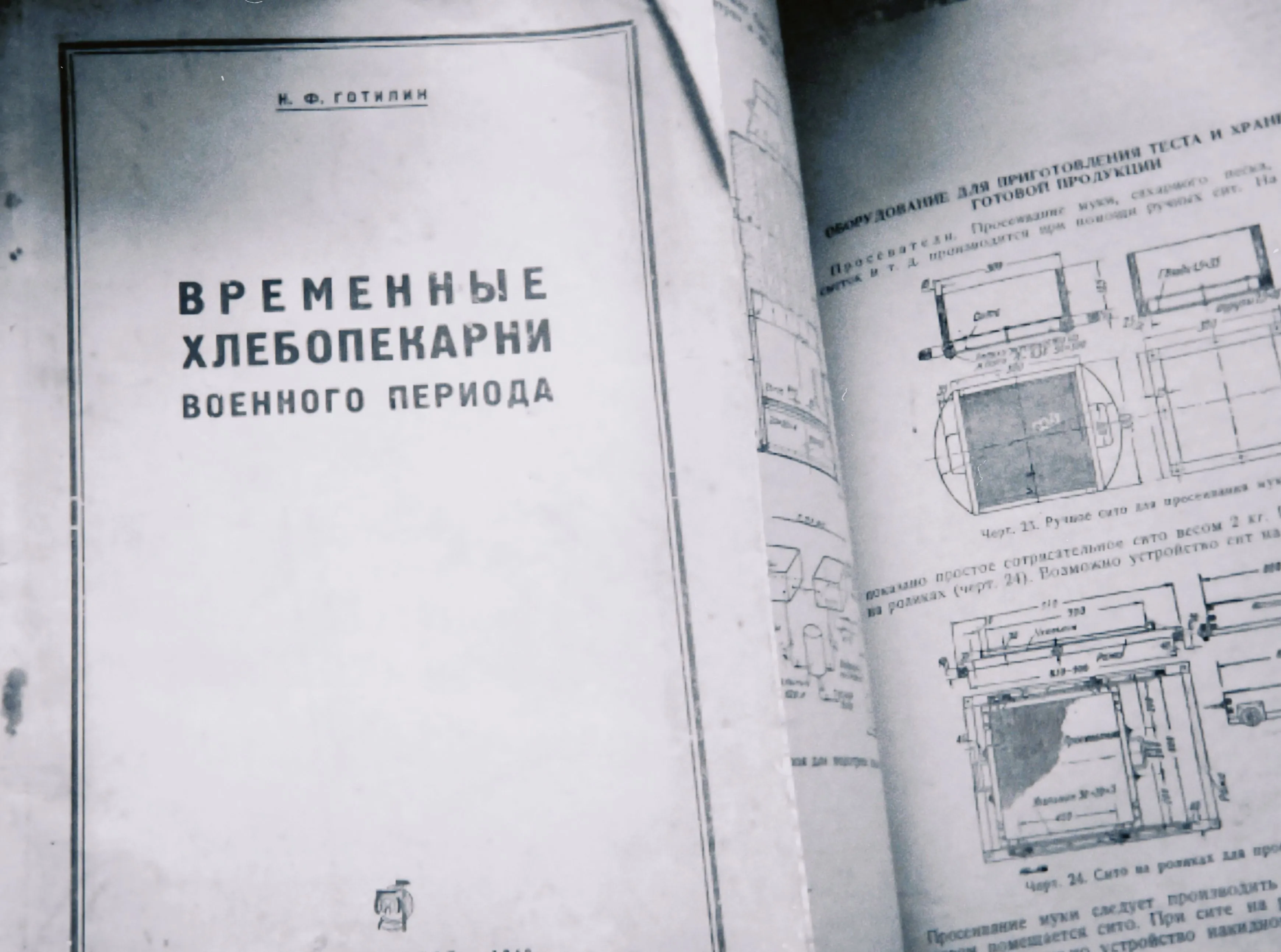

В условиях военного времени коллектив института занимался разработкой практических решений для армии и тыла. Были сконструированы передвижные механизированные мельницы и пекарни, позволявшие выпускать хлеб прямо на линии снабжения. В 1941–1943 годах трижды издавался труд профессора Н.Ф. Гатилина «Временные хлебопекарни военного периода», ставший настольным пособием для специалистов отрасли.

В лабораториях института отрабатывались оптимальные параметры и режимы сушки сухарей, создавался способ тестоведения на жидких дрожжах. Наши ученые создали уникальные туннельные сушилки, на базе опытной пекарни института каждая из них ежедневно производила до 18 тонн ржаных сухарей (это 450 000 пачек привычных нам сухариков).Ученые также разработали метод получения молочно-кислых продуктов из сои, ставший важным подспорьем в обеспечении армии белковым питанием.

В то же время институт открыл новые кафедры, напрямую связанные с обеспечением фронта и тыла: кафедру технологии сахарного и крахмало-паточного производства (Н.Е. Логинов, позже — П.М. Силин), кафедру пищевых концентратов (Н.С. Писарев), а в 1943 г. — кафедру технологии виноделия под руководством А.М. Фролова-Багреева, создателя знаменитого «Советского шампанского». Он разработал метод производства игристых вин в резервуарах, который позволил выпускать напиток быстро, в больших объемах и без потери качества. Уже в 1944-м, после освобождения Крыма, был выпущен «победный» тираж шампанского — 131 тысяча бутылок.

На кафедре работал и известный винодел М.А. Герасимов. В эти же годы началась подготовка специалистов по технологии витаминных препаратов, позднее оформленная в отдельную кафедру под руководством В.Н. Букина. Наука не прерывала исследований даже в годы сражений — она работала для жизни после Победы.

За свои труды многие ученые института были удостоены высоких государственных наград. Среди награжденных орденами и медалями СССР — Л.Я. Ауэрман, Н.Ф. Гатилин, М.А. Герасимов, Н.П. Козьмина, Я.Н. Куприц, А.И. Островский, А.Л. Рапопорт, П.М. Силин, А.Я. Соколов, Л.А. Трисвятский, А.М. Фролов-Багреев, Д.В. Шумский, Ф.Г. Шумаев, Б.В. Эпштейн, Ф.В. Фролов и другие. Эта государственная оценка свидетельствовала о масштабном вкладе вуза в Победу

Учебный процесс и студенты во время войны

Несмотря на военное время, образовательная деятельность института не прекращалась. После возвращения из эвакуации уже с начала 1942 года занятия возобновились в полном объеме. Учебные планы корректировались под нужды военного времени: ускорялась подготовка, вводились практико-ориентированные курсы, связанные с хранением продуктов, оборудованием полевых пекарен, технологией консервирования. В 1941 году в институте было создано заочное отделение, которое дало возможность работникам пищевой промышленности получать высшее образование, совмещая учебу с производственной деятельностью.

Наряду с учебой студенты выполняли трудовые задания, жизненно важные для тыла. Более трёх лет они работали на подмосковных лесополосах, заготавливая дрова для нужд хлебозаводов столицы. Сотрудники института оказывали помощь медицинскому персоналу госпиталя №5003 — обслуживали раненых, ухаживали за больными, помогали с организацией быта. Учеба, работа, фронт — все было единым делом. Наука не уезжала от войны — она шла рядом с ней.

Студенты и преподаватели рыли окопы и копали противотанковые рвы, разгружали вагоны, строили бомбоубежища, помогали на сельхозработах. А в перерывах между всем этим — продолжали учиться и преподавать. Неудивительно, что в годы войны институт официально приравнивался к оборонному предприятию по значимости подготовки специалистов и технологий для страны.

Преподаватели и выпускники – участники войны

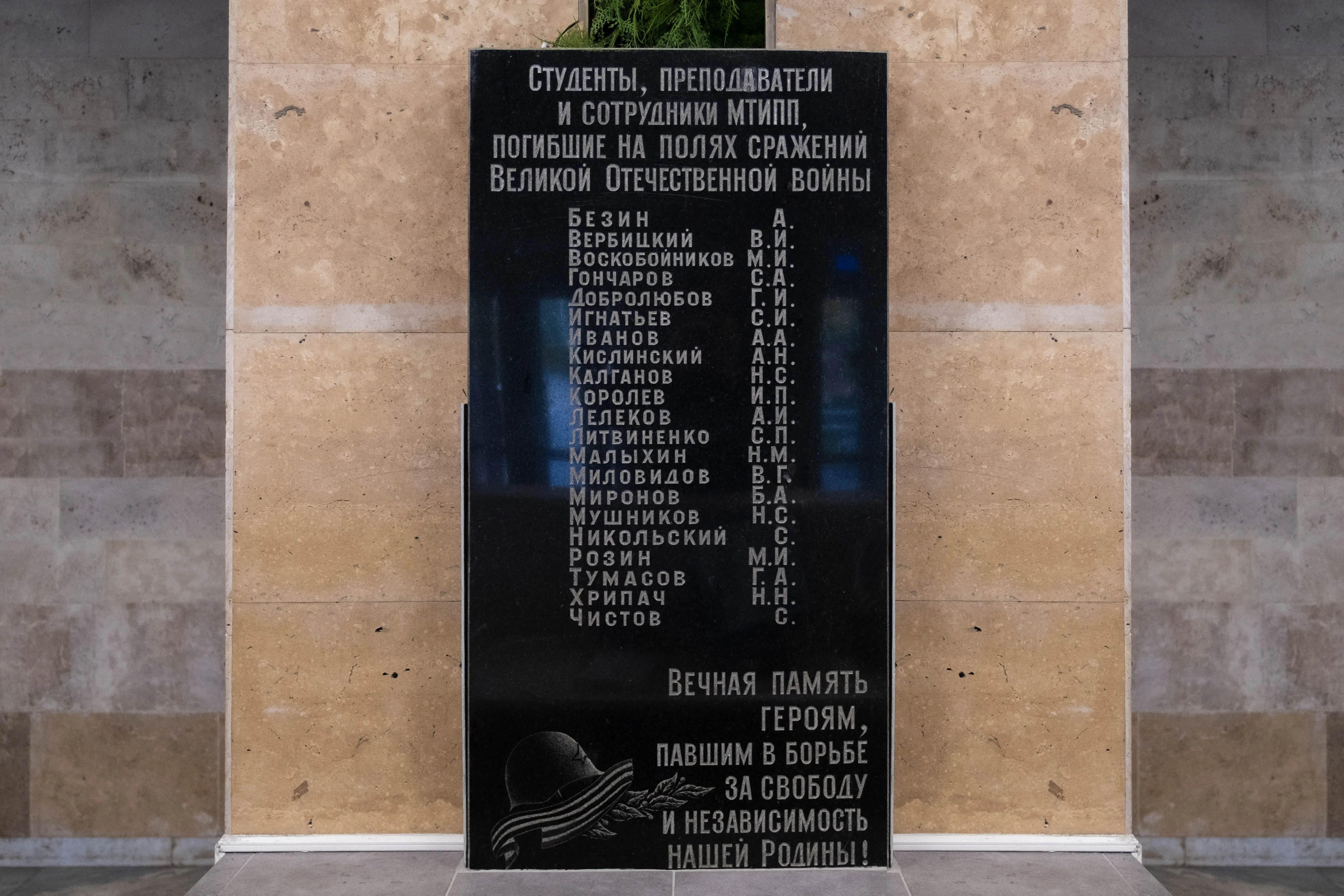

Многие представители профессорско-преподавательского состава и студенты института с оружием в руках защищали Родину. Более двадцати преподавателей и студентов МТИПП не вернулись с войны, отдав свои жизни за независимость страны. Их судьбы — живая часть истории вуза.

Профессор М. Гернет вспоминал своего ученика Алешу Безина: талантливого студента, который должен был остаться работать в институте после окончания, но погиб 2 мая 1945 года в Берлине. Другой его ученик, ассистент кафедры физики А.Н. Кислинский, ушел добровольцем в ополчение и пал в первом же бою. Эти и другие имена героев навсегда вписаны в память института.

В то же время десятки воинов-победителей после демобилизации пополнили ряды студентов и преподавателей.

Уже в 1942 году начали возвращаться раненые фронтовики, ранее учившиеся в МТИПП. Многие из них продолжили образование и впоследствии стали преподавателями и руководителями. Так, студент-фронтовик Виктор Васильевич Красников после войны остался работать в институте, прошел путь от ассистента до ректора (возглавлял вуз в 1975–1988 гг.) и стал академиком РАСХН. Студенты-герои Николай Базакин и Владимир Ваничкин, вернувшиеся с фронта с высокими званиями Героев Советского Союза, получали именные стипендии и тоже окончили институт в послевоенные годы. Среди вернувшихся фронтовиков были и будущие проректоры (профессора О.Д. Шумский, Ю.П. Грачев, Н.И. Назаров), и деканы факультетов.

Потери промышленности военных лет — разрушенные заводы, утраченные мощности, кадровые потери — делали процесс восстановления крайне затруднительным

В газете «Пищевик» к 26-летию Победы была опубликована статья О. Д. Шумского «Мы рано взрослыми становились». В ней автор вспоминал, как молодежные отряды вместе с военными после освобождения Карелии в 1944 году разминировали поля, дороги и леса — «буквально каждый метр». Этот тяжелый труд продолжался и после Дня Победы, и многие были награждены за проявленное мужество.

После Победы: вклад в восстановление страны

Победа в 1945 году ознаменовала для института начало не менее напряженного этапа – участия в восстановлении народного хозяйства. Выпускники МТИПП отправлялись на освобожденные от оккупации территории, на руины хлебозаводов и консервных фабрик, чтобы налаживать производство продовольствия. Институт, переживший войну, стал кузницей кадров для послевоенного подъема пищевой промышленности.

Сохранилось письмо О.Д. Шумского с фронта: «Сейчас мне очень хочется принять участие в восстановлении нашего хозяйства. Ясно, что большинство наших элеваторов и складов исчезли с лица земли... и я убежден, что Наркомзаг обяжут проводить восстановление складского хозяйства в самом срочном и ударном порядке». Эти слова стали пророческими: именно выпускникам МТИПП предстояло восстанавливать разрушенную инфраструктуру страны.

Уже к концу 1940-х – началу 1950-х годов в учебные программы были введены новые специализации, необходимые стране: технологии консервирования продуктов, переработки сельскохозяйственного сырья, автоматизации пищевых производств и другие. В 1951 году на механическом факультете началась подготовка инженеров-электромехаников по автоматизации химико-технологических процессов, а в 1959 году – инженеров-конструкторов машин-автоматов для мукомольной и пищевой промышленности.

В этот период большое значение имела работа коллектива под руководством ректора, ветерана войны Николая Федоровича Гатилина. Он занимался организацией бесперебойной работы хлебозаводов Москвы, строительством временной резервной базы и оказанием помощи блокадному Ленинграду, а в послевоенные годы возглавил восстановление и развитие института. Его деятельность была отмечена высокими государственными наградами, включая орден «Знак Почета» и медали «За оборону Москвы», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»

В 1973 году заслуги института были отмечены государством – он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Опыт самоотверженной работы военных лет стал основой для мирного труда по развитию пищевой и биотехнологической отрасли, а история университета сохраняет память о поколении преподавателей и студентов, внесших свой вклад в Победу и восстановление страны

Память о войне сегодня

Сегодня РОСБИОТЕХ бережно хранит память о своих героях. На территории университета установлены мемориальные объекты: памятники в обоих кампусах с фамилиями сотрудников и студентов, отдавших свою жизнь за Родину, мемориальная доска, посвященная ректору МТИПП, ветерану войны Н.Ф. Гатилину. Ежегодно студенты и преподаватели возлагают к ним цветы, участвуют в памятных митингах и акциях.

Патриотический центр РОСБИОТЕХа работает с советом ветеранов по району Сокол и поддерживает ветеранов университета: проводит для них концерты, встречи со студентами, поздравляет с праздниками и с теплотой ждет их на своих мероприятиях. Центром поддерживаются всероссийские акции памяти — «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и др. Для студентов проводят акции «Открытка ветерану», концерты ко Дню Победы, творческие вечера и встречи, где звучат военные песни и воспоминания очевидцев. Эти традиции делают связь поколений непрерывной.

Память о героях университета увековечивается и в медиапространстве в проекте «Научный Полк» Минобрнауки России. Публикуются истории преподавателей, работавших в военные и послевоенные годы, воспоминания студентов, которые в разгар летней сессии ушли добровольцами на фронт. Эти публикации вы можете найти в наших социальных сетях с хештегом #НаучныйПолк. Важно помнить о подвигах и открытиях того времени не только в особые даты.