МТИПП 1941-1992

В тяжелые месяцы 1941 г. институт эвакуировали в Свердловск, затем в Ишим; занятия проходили на площадках местных предприятий, в том числе на территории спиртово-водочного завода. Уже в начале 1942 г. коллектив вернулся в Москву и вновь открыл двери на Волоколамском шоссе. В эти же годы в аудитории стали возвращаться раненые фронтовики – преподаватели и студенты, возобновляя занятия и исследования. Еще в военные годы в институте были открыты кафедры технологии сахарного и крахмалопаточного производства, пищевых концентратов, технологии виноделия и отделение витаминных препаратов; в последующие десятилетия эти направления получили развитие и стали частью устойчивой академической структуры МТИПП.

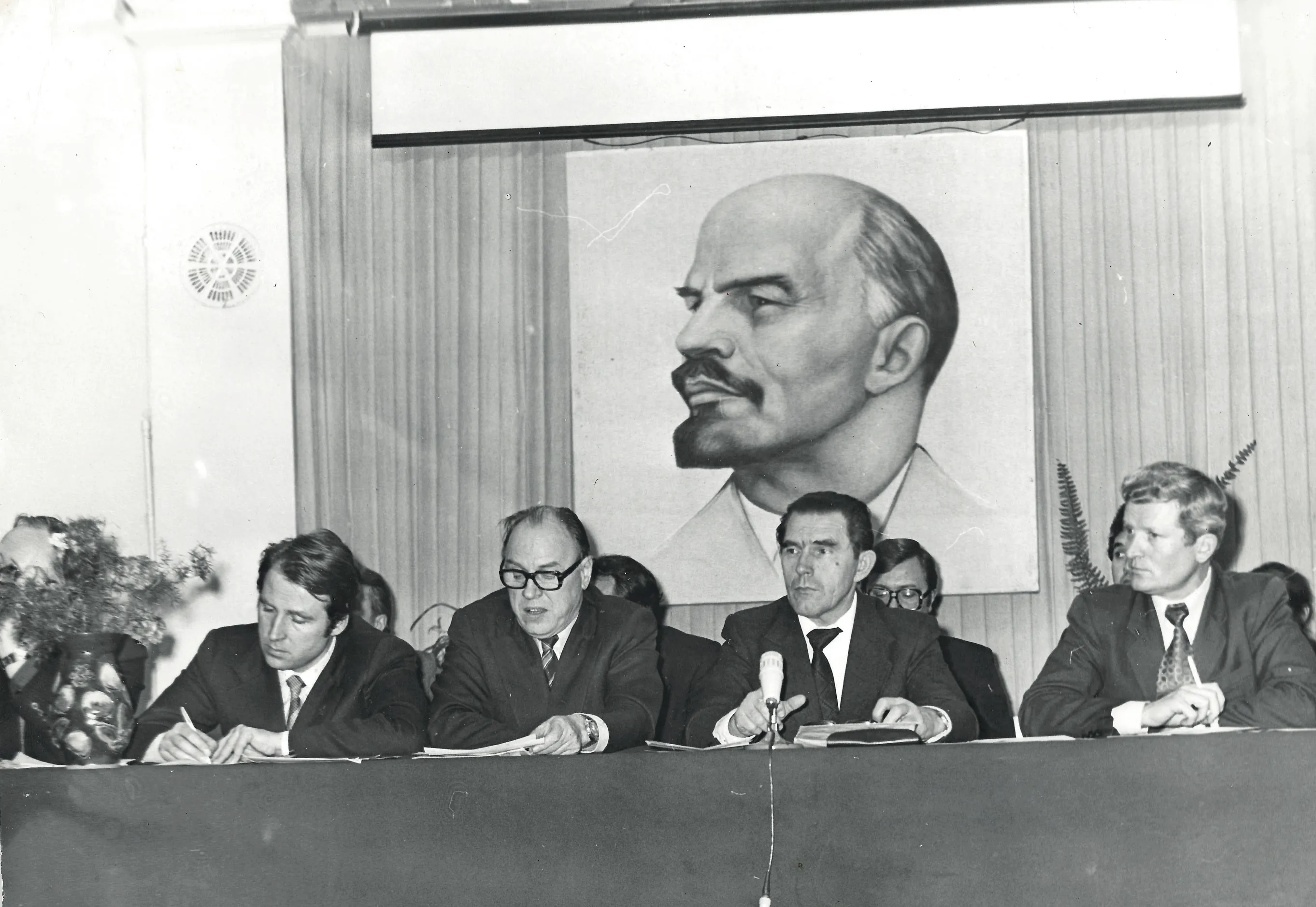

Несмотря на эвакуации и бомбежки, институт не прекращал работу. В годы войны им последовательно руководили Ф.Г. Шумаев (до 1941 г.) и Н.В. Подгорный (1942–1944 гг.). Подгорный, впоследствии один из руководителей СССР, в тяжелейших условиях сумел сохранить материальную базу института и ключевые научные школы. Благодаря усилиям этих руководителей вуз выдержал все трудности: преподаватели читали лекции в бомбоубежищах, а студенты между воздушными тревогами сдавали экзамены.

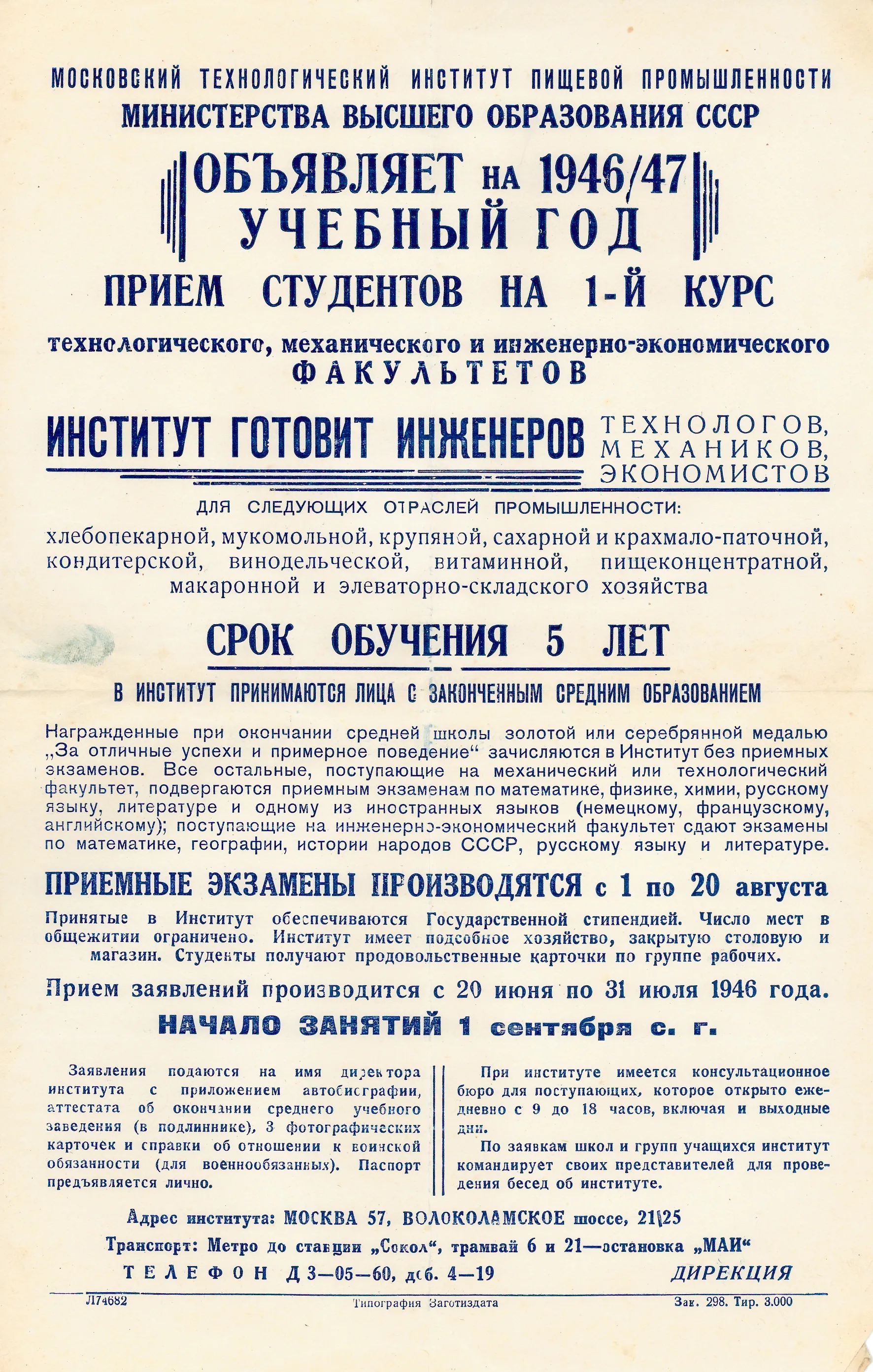

1945 г. Победа. Институт, пережив войну, становится ключевой площадкой для восстановления народного хозяйства. Выпускники МТИПП по комсомольским путевкам едут поднимать разрушенные хлебозаводы, мельницы, молочные комбинаты. В первые послевоенные годы вуз стремительно развивается: к концу 1940-х восстановлены довоенные лаборатории, открываются новые факультеты, растет прием студентов. Тогдаинститут возглавляли Л.А. Трисвятский (1944–1946)и В.Н. Стабников (1946–1951). В 1950-е МТИПП расширяет образовательные программы –добавляются специальности по консервированию и переработке сельскохозяйственного сырья, а также подготовка инженеров-электромехаников, инженеров по конструированию машин-автоматов и инженеров-технологов по технологии ферментных препаратов. В 1953 г.на базе отделения заочного обучения МТИПП создан Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности. Это дало возможность тысячам людей из отдаленных регионов получить инженерное образование –еще одно свидетельство роли вуза как всесоюзной кузницы кадров.

Под руководством Н.Ф. Гатилина и его коллег закладываются основы новой междисциплинарной области — пищевой биотехнологии. 1970-е годы — кафедра биотехнологии под руководством профессора И.Я. Веселова совершает прорывы: разрабатываются методы культивирования микроорганизмов, исследования по синтезу микробного белка и ферментации выводят институт в лидеры прикладной микробиологии. Не менее заметным стало участие института в подготовке специалистов для новых отраслей. МТИПП выполнял заказы для флота и космоса, выходя за рамки классической пищевой технологии и демонстрируя высокий уровень инженерных компетенций. Воспоминания профессора Б.Н. Федоренко передают дух новаторства того времени: «Мы создавали все практически с нуля, шаг за шагом», — подчеркивал он, говоря о первопроходческом характере учебной и научной работы института. Эти успехи создали прочный фундамент для биотехнологического профиля, который впоследствии станет визитной карточкой университета.

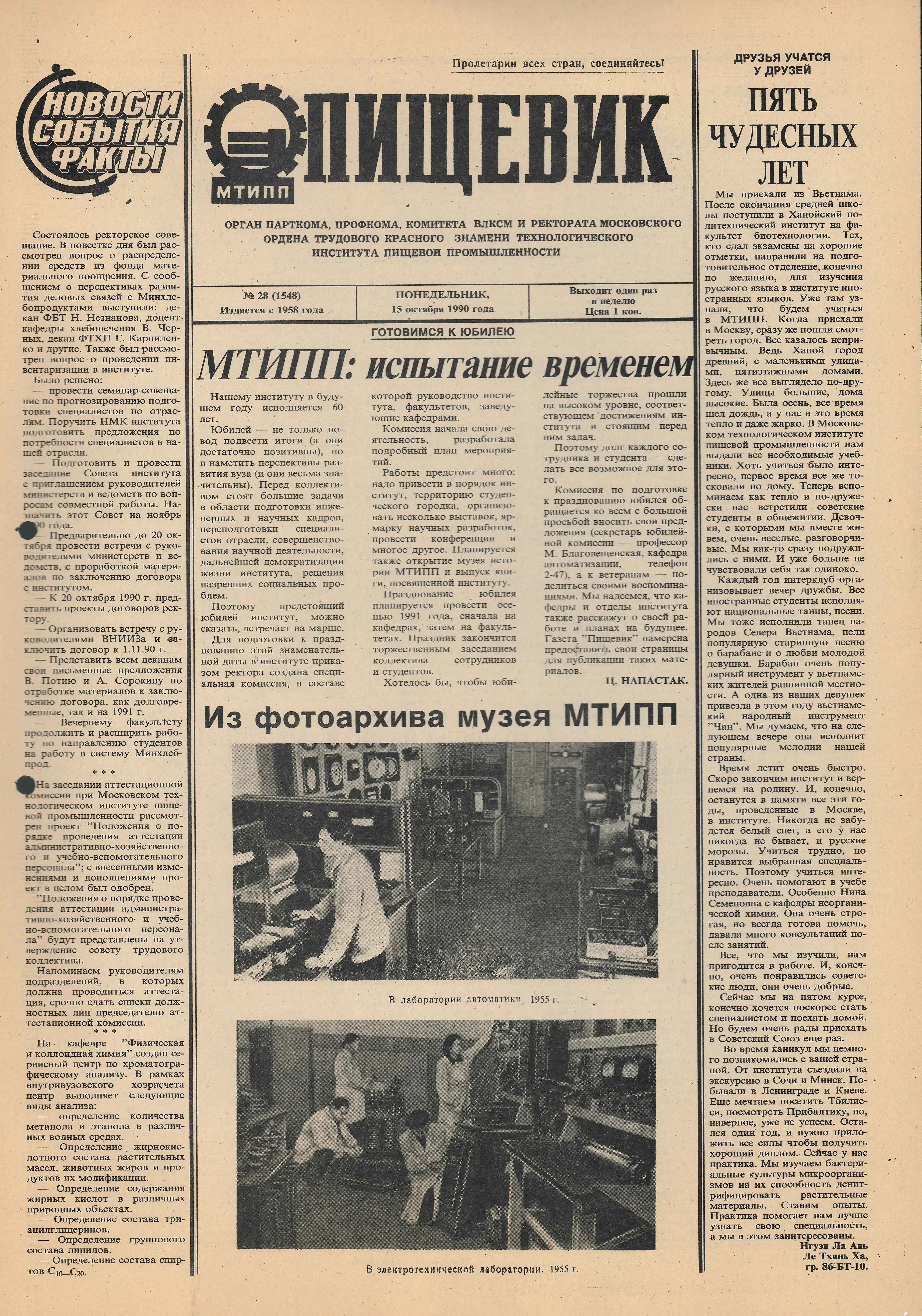

С 1958 г. выпускалась многотиражная газета института «Пищевик», в которой публиковались материалы о научных открытиях, практике и культурных событиях вуза. Издание выходило под кураторством старших преподавателей, там писали свои заметки и студенты, и профессора, и ректоры института. Газета выходила каждую неделю и стоила 1 копейку, ее всегда можно было найти в холле института.

Эпоха Красникова — это внедрение междисциплинарного подхода в обучение, когда знания физики, химии и инженерии объединялись с технологией пищевых производств. Именно при Красникове официально оформилось биотехнологическое направление подготовки, которое вскоре выросло в отдельную специализацию. Тогда же университет вступил в активную работу по реализации специальной продовольственной программы на 1980-е годы, целью которой было надежное снабжение населения продовольствием, улучшение качества и структуры питания.

Институт продолжал активно сотрудничать с отраслевыми НИИ и заводами, студенты проходили практики на ведущих предприятиях. В 1980-е МТИПП выходит и на международную арену: преподаватели участвуют в создании профильного пищевого института в Алжире (г. Бумердес), делясь опытом с зарубежными коллегами. Такой экспорт знаний стал одним из первых примеров советской «инженерной дипломатии», демонстрируя престиж вуза за рубежом.

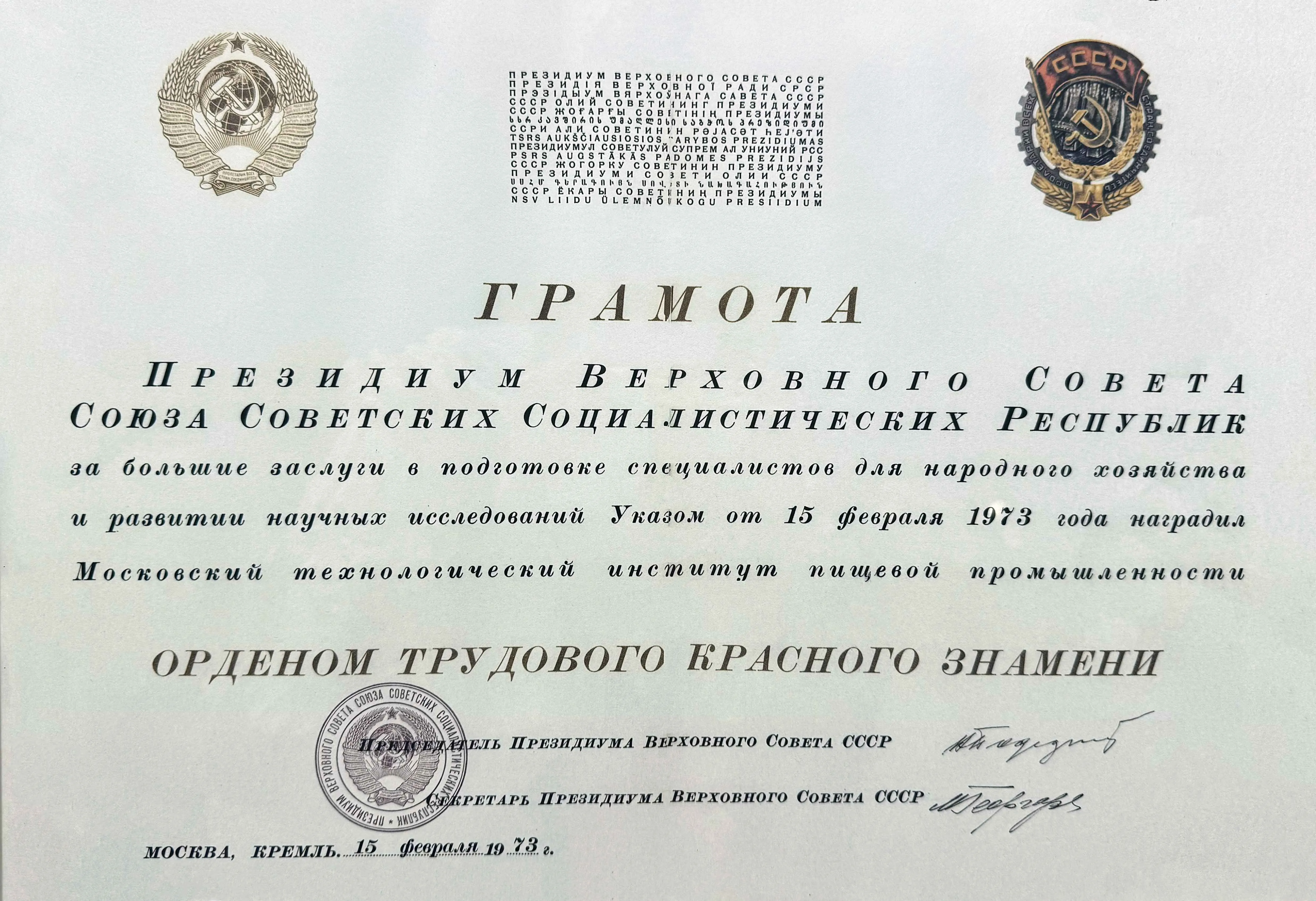

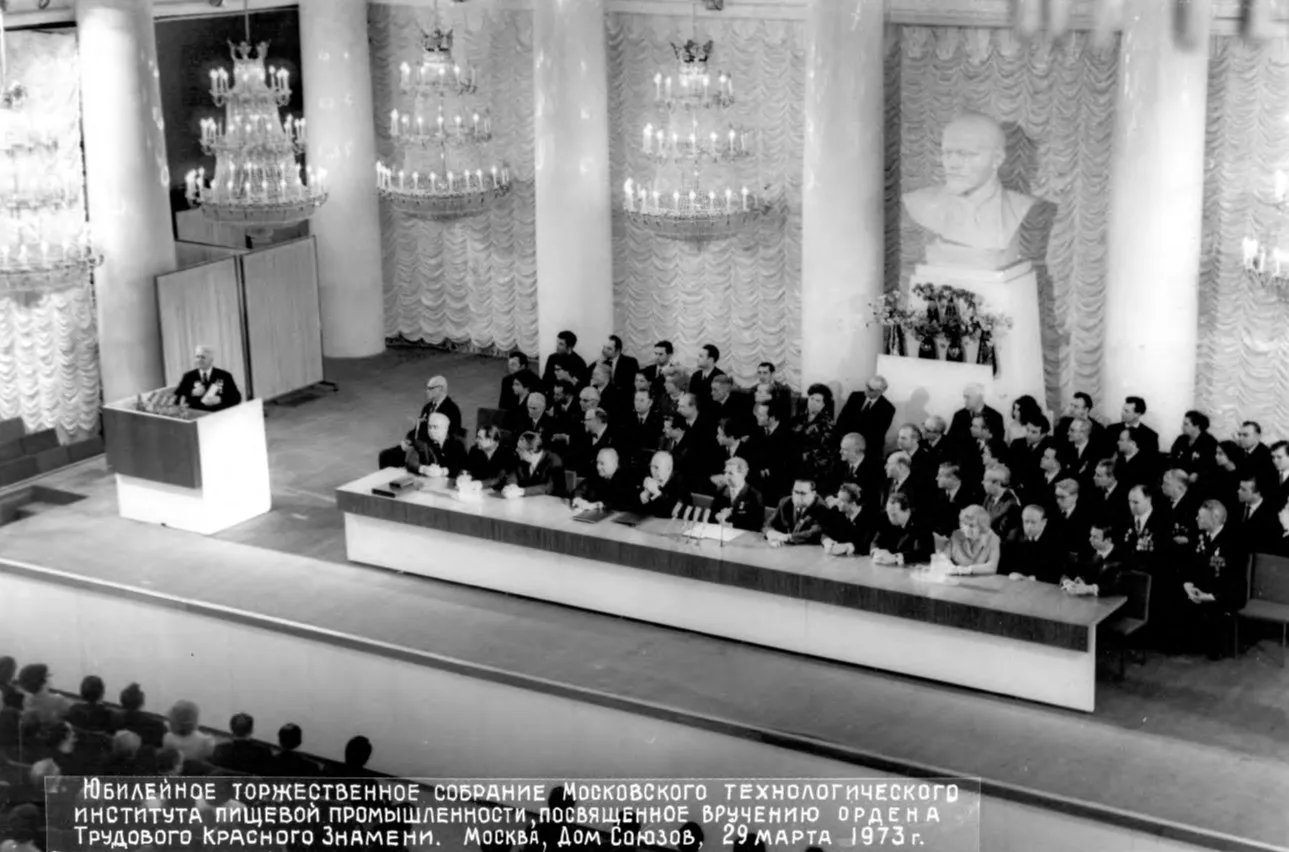

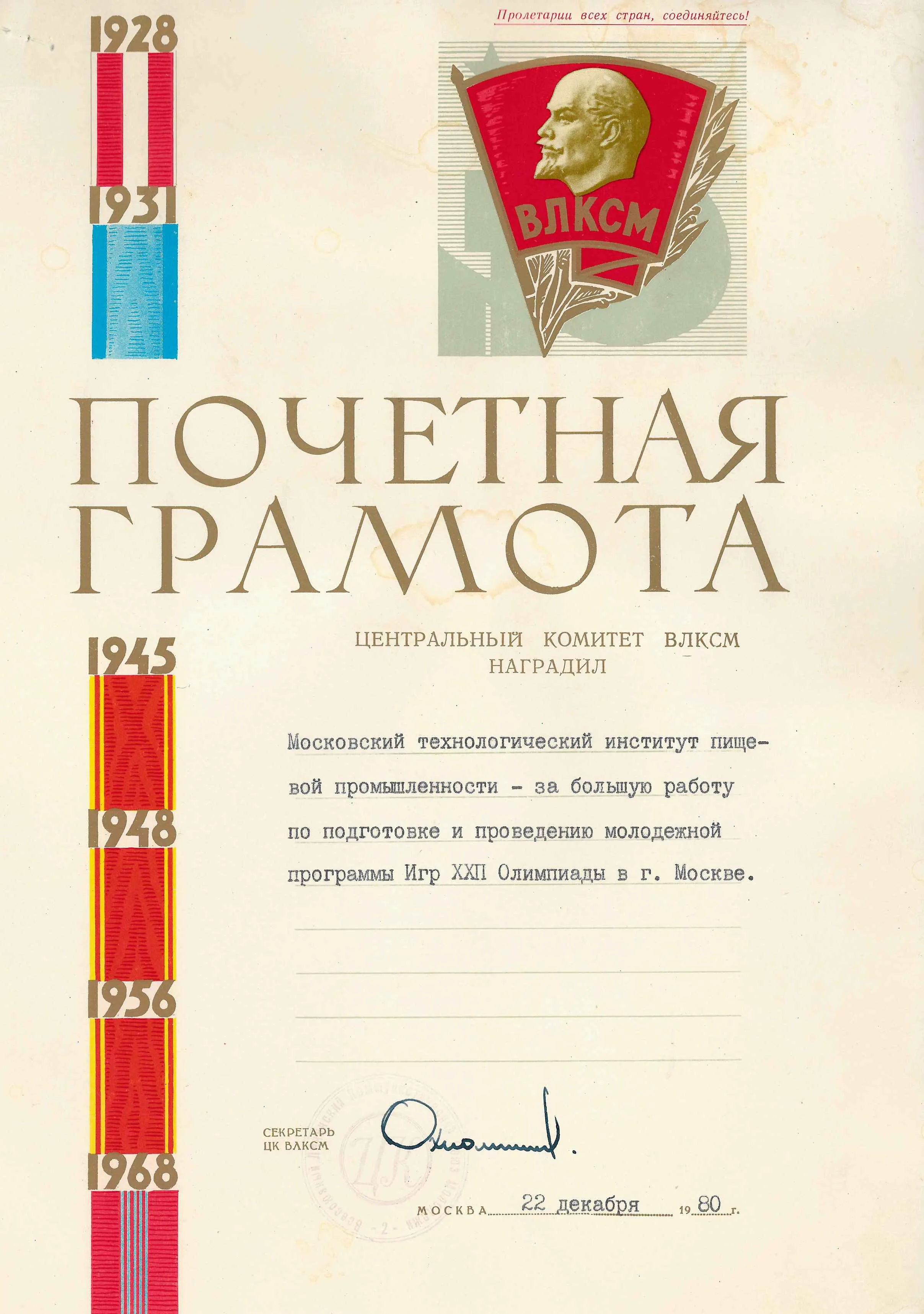

В 1973 г. МТИПП был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а в 1981 г. — Почетной грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР за большие заслуги в подготовке специалистов и развитие научных исследований. В 1980 г. коллектив института был отмечен за участие в продовольственном обеспечении мероприятий Московской Олимпиады — вклад инженерной школы МТИПП в задачи города и отрасли получил официальное признание.

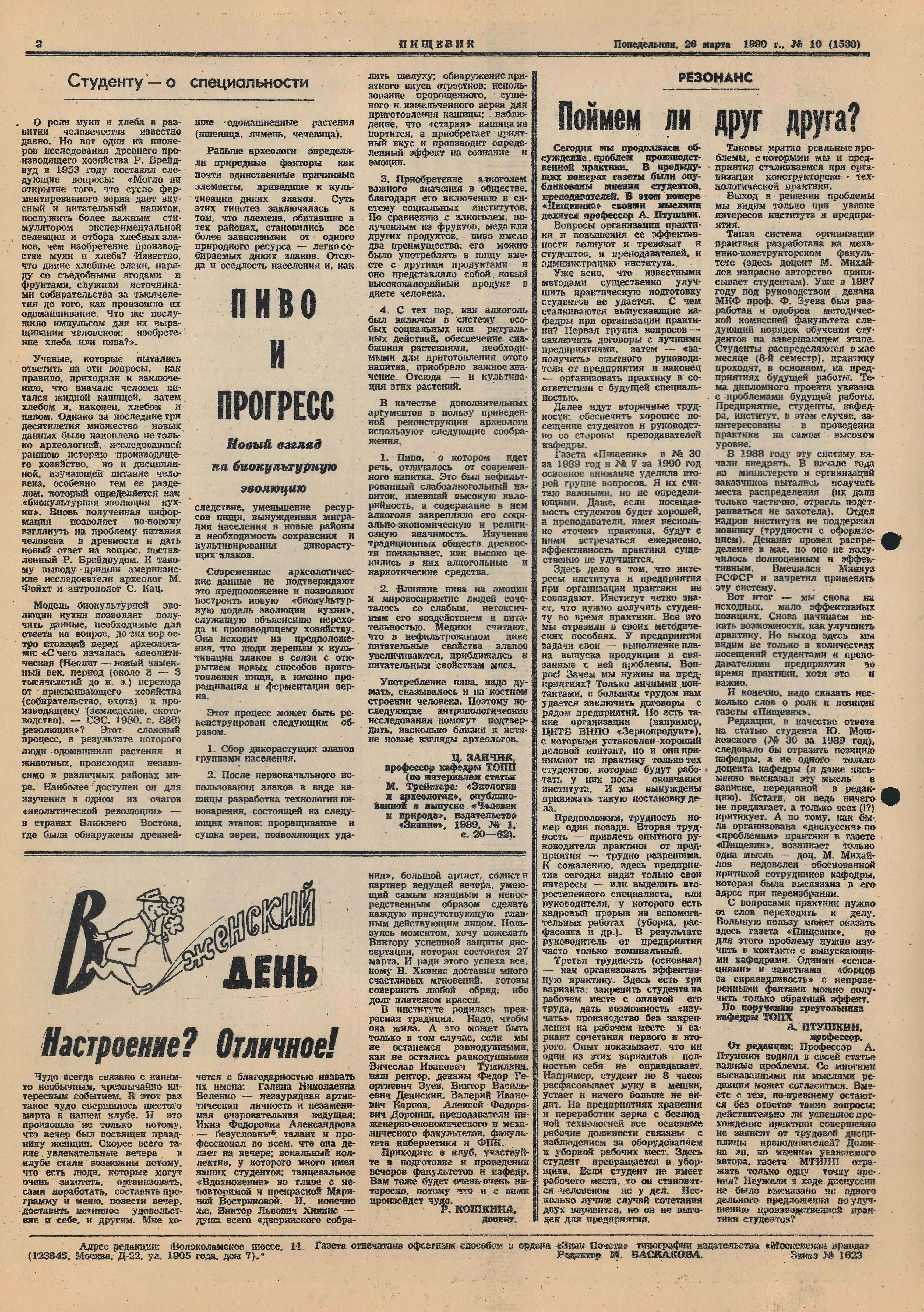

Конец 1980-х принес стране эпоху перестройки, а вузу — нового руководителя. В 1989 г. ректором стал В.И. Тужилкин, возглавлявший институт почти два десятилетия (1989–2007). Ему выпало руководить и в последние годы СССР, и в сложный период становления новой экономики России. Вячеслав Иванович — заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Премии Совета Министров СССР. Награжден орденом «Знак Почета», Золотой медалью «За личные заслуги в развитии технологий и продуктов здорового питания» и двумя медалями, нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования России», Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Госкомвуза РФ.

Эпоха Тужилкина ознаменовалась масштабной модернизацией материальной базы, ремонтом аудиторий и лабораторий, оснащением их новым оборудованием. В учебный процесс были введены обновленные планы, соответствовавшие мировым стандартам; именно при Тужилкине институт одним из первых в отрасли перешел на многоуровневую систему подготовки, введя программы бакалавриата и магистратуры. Это стало важным шагом к интеграции в международное образовательное пространство и позволило выпускникам получать признанные за рубежом степени. Одновременно университет тогда активно участвовал в отраслевых научно-практических проектах, выполняя хоздоговорные работы для предприятий, внедряя изобретения в производство.

1990-е годы стали временем испытаний. Как и вся система образования, МТИПП выживал в условиях экономического кризиса. Но и преподаватели, и студенты проявили удивительную стойкость. Лекции проходили в неотапливаемых аудиториях, где зимой слушатели и преподаватели сидели в верхней одежде. Проф. М. М. Благовещенская вспоминала, как в морозы 90-х читала лекции при +5 °C, шутя со студентами о «полярных условиях» и угощая их чаем из дома. Она писала письма в министерства, искала гранты — и кафедра выстояла. Профессор Б. Н. Кантере, несмотря на приглашения работать за границей, отказался уехать, сказав: «Я смотрел на студентов, на их жажду знаний — и понимал, что не могу их оставить». Благодаря таким людям институт пережил трудное время, сохранив коллектив и научные школы.

Начало 1990-х принесло важные структурные перемены. В 1992 г., сразу после распада СССР, вуз получил новый статус — Московская государственная академия пищевых производств (МГАПП). Преобразование в академию означало признание государством высокой роли института и дало ему больше автономии для развития. Уже тогда МГАПП оставалась в числе первых в отрасли, создав факультеты, отвечавшие новой экономической реальности: появились направления по менеджменту и маркетингу пищевых производств, расширились исследования в области экологии продовольствия. Академия унаследовала все традиции МТИПП, продолжив готовить инженеров, но одновременно заложила фундамент для превращения в полноценный университет.